東北歴史博物館で「宮城に生きる民俗」 民具に見るかつての暮らしの豊かさ

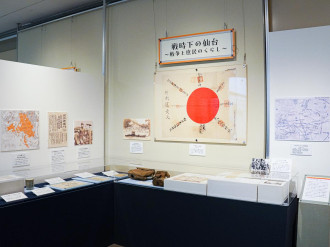

東北歴史博物館(多賀城市、TEL 022-368-0106)で10月11日、秋季特別展「宮城に生きる民俗-暮らしを伝えるモノ語り-」が始まった。

人々が暮らしの中で使っていた道具「民具」に光を当て、その暮らしを振り返る同展。会場は「宮城県のモノ語り」と「市町村のモノ語り」の2部で構成する。

「宮城県のモノ語り」は、東北歴史博物館と前身の東北歴史資料館が半世紀以上にわたって収集してきた資料を展示し、「宮城らしさ」を考える内容。同展担当学芸員の小林直輝さんは「土地の豊かさと時の移ろいをテーマに、漁業や農業などなりわいの道具と、正月などの年中行事や村への仲間入り、結婚など一生の中で経験していく行事の資料を紹介している」と説明する。

「市町村のモノ語り」は、県内35市町村が収蔵する民俗資料を展示し、市町村単位で人々の暮らしを紹介する。「各市町村の文化財担当者に資料を推薦してもらい、一堂に展示するという大きな試み。解説の原案も各担当者の方に考えていただいた」と小林さん。展示資料は、「養蚕関係資料」(角田市郷土資料館所蔵)、「秋葉山信仰関係資料」(村田町歴史みらい館所蔵)、「塩鮭(しおざけ)用桶(おけ)」(亘理町立郷土資料館所蔵)、「松川達磨(だるま)と堤人形」(仙台市歴史民俗資料館所蔵)、「イナゴ佃(つくだ)煮用掬(すく)い」(加美町教育委員会所蔵)、「葬送用駕籠(かご)」(登米市教育委員会所蔵)、「畜力除草機(三挺)」(栗原市教育委員会所蔵)、「マンボウ突き銛(もり)とサメ切り包丁」(気仙沼市教育委員会所蔵)など55件。

米とぎざる、糸車などの民具に触れて体験できるコーナーや、来場者が暮らしの「モノ語り」を記入するコーナーも設ける。

小林さんは「近代化によって昔の暮らしが失われて行く中で、民具は地域の博物館や資料館などに保管された。さらに現代に近づくにつれ、その価値が社会の中で共有されにくくなった。展示を通して、かつての暮らしの豊かさや、それらを今に伝える民具の魅力や価値を考えてもたえたら」と話す。

開催時間は9時30分~17時(発券は16時30分まで)。月曜休館(祝休日の場合は翌平日)。料金は1,000円(高校生以下無料)。12月21日まで。